Séisme en Turquie : Pourquoi autant de dégâts et d’impuissance ?

Publié par Université de Tours, le 14 avril 2023 1.1k

À un mois de l’élection présidentielle en Turquie, le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan essuie de nombreuses critiques du fait de sa gestion du tremblement de terre du 6 février dernier, qui a provoqué un traumatisme national. Dans les heures suivant la catastrophe, la société civile s’est mobilisée en un temps record pour envoyer de l’aide humanitaire dans la région. L’État, lui, a semblé tétanisé, et n’a commencé à réagir qu’au bout de 48 heures.

Chacun a pu constater que l’État n’était pas vraiment préparé à un plan d’action d’urgence en cas de séisme de grande ampleur et que ses services étaient largement dysfonctionnels. Au-delà, la catastrophe a également mis en évidence les immenses lacunes de la Turquie en matière de mise en œuvre d’une urbanisation rationnelle tenant compte du risque sismique.

Ce risque n’a pourtant rien de nouveau dans le pays, qui a déjà connu, par le passé, des secousses comparables, notamment le séisme d’Elazığ en 1939, qui avait causé la mort de 33 000 personnes. Rien que depuis 1999, la Turquie a subi (si l’on tient compte du 6 février dernier) 11 tremblements de terre d’une magnitude de plus de 6 sur l’échelle de Richter, qui ont causé au total plus de 70 000 morts et des dégâts colossaux.

Pourquoi la Turquie n’arrive-t-elle toujours pas à mettre en place un système de construction fiable et solide et une politique urbanistique adaptée aux réalités géologiques ? Le 6 février en a tragiquement rappelé l’urgence, d’autant que les spécialistes indiquent qu’un séisme de grande ampleur va très probablement bientôt frapper la métropole d’Istanbul et ses 16 millions d’habitants…

Cent ans d’urbanisation prenant très peu en compte les risques sismiques

L’urbanisation a été une priorité de l’État dans les premières années suivant la fondation de la République (1923). Le gouvernement de Mustafa Kemal Atatürk avait alors convié des aménageurs français et allemands pour planifier et développer des villes, notamment la capitale Ankara, selon des normes modernes.

Néanmoins, dès la fin des années 1930, cette volonté s’est heurtée à deux phénomènes devenus endémiques jusqu’à nos jours : d’une part, le manque de moyens ; de l’autre, la spéculation et les intérêts fonciers des dirigeants eux-mêmes.

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Dès les années 1940, les politiques d’urbanisation et de logement sont pratiquement devenues lettre morte et les villes se sont développées d’une manière anarchique, les grandes métropoles se couvrant d’habitats informels (gecekondus). Si bien que, dans les années 1990, 72 % des habitants d’Ankara vivaient dans ce type de logements.

Mis à part quelques tentatives infructueuses, les gouvernements ont longtemps laissé faire, et n’ont pas tenté de transformer à grande échelle les gecekondus, craignant une sanction électorale dans ces zones fortement peuplées.

Cette position a évolué à la suite du grand tremblement de terre de 1999 dans la mer de Marmara près d’Istanbul, qui a causé la mort de 16 000 personnes et la destruction de 20 000 bâtiments, et de la crise financière de 2001, qui a provoqué une rupture politique et économique considérable.

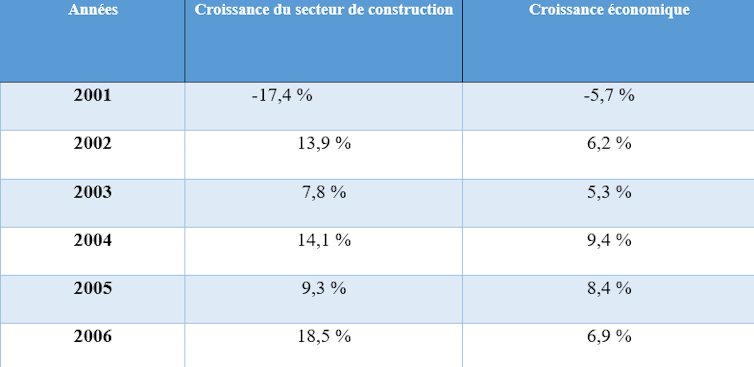

Porté au gouvernement après la crise de 2001, le Parti de la justice et du développement (AKP) a massivement utilisé l’argument du risque sismique pour entreprendre de vastes projets urbains : transformation ou rénovation des quartiers informels ou vétustes, construction de grandes infrastructures comme des ponts, des autoroutes et des aéroports. L’idée était de relancer la croissance économique du pays en stimulant le secteur de la construction. Malheureusement, l’urbanisation rapide ainsi mise en œuvre n’a guère pris en compte les normes anti-sismiques, ce qui aurait pu sauver des milliers de vies au vu des séismes qui se sont produits par la suite et qui, pour la plupart, étaient prévisibles.

Les projets d’urbanisation ont souvent été justifiés par la nécessité d’adapter les bâtiments et infrastructures du pays aux risques sismiques mais, dans les faits, les normes correspondantes n’ont que très peu été appliquées, et ces projets ont surtout servi à enrichir les entreprises proches de l’AKP et, partant, à renforcer le pouvoir en place.

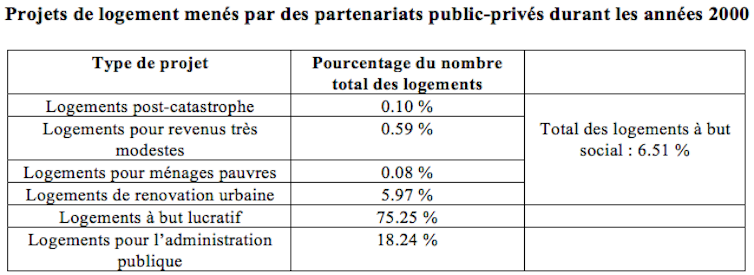

L’urbanisation conduite par l’AKP a abouti à la destruction des gecekondus et au déplacement forcé de leurs habitants vers les marges des villes. Comme le montre le tableau ci-dessus, la construction de nouveaux bâtiments suite à une catastrophe naturelle comme le séisme est restée minime (0,1 %), la priorité étant donnée à l’édification d’immeubles générant de hauts profits et rapportant de l’argent à l’État (75,25 %).

La centralisation des politiques d’urbanisme

En termes de construction et de protection contre les désastres naturels, la Turquie possède un arsenal législatif couvrant l’ensemble des domaines de l’urbanisation.

Dès son arrivée au pouvoir, l’AKP décide de restructurer la gouvernance du marché immobilier et de l’urbanisme en renforçant le rôle des institutions étatiques dans ce secteur.

En 2003, il élargit les compétences de l’Administration des Logements Collectifs (TOKI), autorisée à édifier des logements sur les terrains appartenant à l’État. En 2004, la TOKI obtient le pouvoir de procéder à des expropriations dans les zones de rénovation urbaine, d’établir des partenariats avec des entreprises privées et des trusts financiers, et de développer des projets de transformation dans les zones de gecekondus. En 2007, elle devient la seule autorité responsable de la détermination des zones de construction et de la vente des terrains publics. Enfin, en 2012, la « loi sur la transformation des zones à risques de catastrophe » donne au gouvernement les mains libres pour entreprendre des projets de renouvellement, toujours via la TOKI, en utilisant l’argument du « risque ». Les propriétaires des logements situés dans des zones déclarées à risque sont obligés de les vendre à la municipalité ou de les démolir à leurs propres frais.

Depuis le référendum constitutionnel de 2017, le pouvoir politique est plus que jamais centralisé autour du président Erdogan qui gère plusieurs domaines comme la défense, le patrimoine national, les affaires religieuses voire la communication, via des décrets présidentiels, sans passer par le Parlement. Cette centralisation se reflète au niveau local : les mairies métropolitaines deviennent compétentes dans l’ensemble des départements où elles se trouvent, y compris les villages et les zones rurales. Elles peuvent entreprendre des actions d’expropriation ou changer la caractéristique des sols, ouvrant les zones agricoles à la construction.

Clientélisme et corruption

Si l’ultra-centralisation aurait pu fournir à l’État la possibilité d’améliorer l’ensemble du parc immobilier du pays de façon à le rendre plus résistant aux séismes, la législation n’a pas été utilisée en ce sens.

L’État a utilisé l’urbanisation et la construction pour faire des profits grâce au développement de projets dans des zones à haute valeur foncière, ces projets étant sous-traités à des entreprises privées de construction « amies » : Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon et Makyol… Les dirigeants de ces entreprises figurent dans le cercle rapproché d’Erdogan et constituent ensemble la « machine de croissance » urbaine du pays, selon les termes du sociologue Harvey Molotch.

Le candidat de l’opposition à la prochaine élection présidentielle, Kemal Kılıçdaroğlu, utilise la formule Beşli Çete (Gang des Cinq) pour désigner ces entreprises. Celles-ci accumulent les contrats publics et se sont constitué, d’après l’opposition, une fortune d’environ 418 milliards de dollars attribués uniquement par l’État.

Cette gouvernance où s’imbriquent et se chevauchent des liens amicaux, familiaux, économiques, financiers mais aussi politiques se retrouve non seulement dans la construction et les infrastructures physiques (transport, facilités portuaires, canalisation, approvisionnement en eau, etc.) mais aussi dans les infrastructures sociales (éducation, culture, technologie…). Mais le secteur de la construction est particulièrement marqué par le clientélisme. Jusqu’à récemment, les constructeurs pouvaient choisir eux-mêmes l’entreprise chargée d’inspecter la conformité de leurs bâtiments aux normes antisismiques.

Les intérêts financiers ont toujours dépassé l’intérêt public et le pouvoir a fermé les yeux pendant des années sur ces relations. Aucun système efficace, susceptible de sanctionner ces dérives, n’a été établi.

Depuis des années, des scientifiques annonçaient l’imminence d’un grand séisme dans la région, mais le gouvernement a fait la sourde oreille et continué d’autoriser la construction de bâtiments au-dessus des lignes de faille.

Le comble a été l’adoption en 2018 d’une loi rendant légaux les bâtiments construits dans des zones à risques illégalement et sans respecter les normes sismiques. Ce faisant, au lieu de consolider le bâti résistant au séisme, l’État a laissé en place de nombreux bâtiments mal conçus, ce qui a, de fait, augmenté le nombre de pertes humaines le 6 février dernier.

On l’aura compris : l’État turc actuel, ultra-centralisé, focalisé sur les intérêts financiers d’entreprises proches du pouvoir, voit ses institutions publiques de tous les niveaux pratiquement paralysées et incapables d’agir pour réduire les risques sismiques. À chaque niveau, l’accord des supérieurs hiérarchiques est nécessaire, ce qui empêche ainsi un fonctionnement souple. À titre d’exemple, l’envoi de soldats dans la zone du séisme du 6 février pour participer aux opérations de sauvetage a pris deux jours car (en partie à cause de la méfiance envers l’armée consécutive à la tentative de putsch de 2016) hormis le président Erdogan, personne n’était habilité à prendre cette décision. La transformation du fonctionnement du système politique et étatique en Turquie apparaît aujourd’hui plus nécessaire que jamais. Il aura fallu les dizaines de milliers de morts du 6 février pour que cette prise de conscience s’opère…

Gülçin Erdi, Chargée de recherches CItés, TERritoires, Environnement, Sociétés (CITERES), CNRS, Université de Tours

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.