L’orthorexie, ou quand l’obsession du « manger sain » vire à la maladie

Publié par Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation, le 24 janvier 2019 2.4k

Image de Une : Parfois, chercher à manger sain n'est plus si sain… Shutterstock

Régis Hankard, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et Jean-Pierre Corbeau, Université de Tours

Aujourd’hui, nous ne choisissons plus les aliments uniquement pour leur goût : nous voulons manger plus équilibré, moins riche, moins gras, pour rester en bonne santé. Nous sélectionnons donc notre nourriture en fonction de ses « qualités », de ses vertus, que celles-ci reposent sur des informations fondées scientifiquement ou non : certains achètent des aliments « bio » ou cultivés de façon plus respectueuse de la nature, parce qu’ils sont plus « sains », d’autres vont accorder une attention particulière à leur valeur nutritive…

Ces démarches débouchent sur un art de vivre plus responsable, plus à l’écoute de son corps. Mais il arrive que les choses dérapent, et que l’obsession s’installe. Cette dérive porte un nom : l’orthorexie.

Qu’est-ce que l’orthorexie ?

Le terme orthorexie (du grec ortho, « droit », « exact », et orexia, « appétit ») désigne un trouble alimentaire qui peut nuire à la santé et à la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes.

Une personne orthorexique passe plusieurs heures par jour à choisir ses aliments, à prévoir ses repas. Elle va par exemple rechercher les aliments qui contiennent le moins de sel possible, ou ceux qui sont, selon elle, exempts de polluants, dans une quête souvent idéalisée… Pour les personnes atteintes d’orthorexie, la notion de pureté est importante. Certaines d’entre elles expriment « se sentir souillées » quand elles ne peuvent exercer ces choix alimentaires.

Cette quête peut aussi s’étendre à l’activité physique. Il s’agit d’obtenir un corps sain idéalisé, version extrême de l’adage « un esprit sain dans un corps sain ». Il s’ensuit parfois un envahissement par ces préoccupations. La personne orthorexique ressent de l’anxiété, voire de la culpabilité, quand les contraintes de choix qu’elle s’impose ne sont pas satisfaites. Cette situation peut aboutir à l’isoler socialement.

Quelles sont les conséquences pour la santé ?

Dans les contextes les plus extrêmes, des cas de dénutrition profonde, de malnutrition, c’est-à-dire de déficiences en certains nutriments, ont été rapportés. Il s’agit toutefois de cas cliniques isolés qui ne reflètent pas la situation courante.

Des études menées sur des populations à risque n’ont pas révélé de différence en termes de corpulence entre les personnes orthorexiques et les personnes témoins. Ce constat ne permet cependant pas d’exclure l’existence de carences, à des degrés moindres.

La souffrance psychologique est un autre champ de complications. L’orthorexie a en effet des conséquences sur l’humeur. Il arrive qu’elle se traduise par une anxiété pouvant devenir envahissante, parfois associée à des troubles obsessionnels compulsifs, voire à une dépression.

Qui est concerné ?

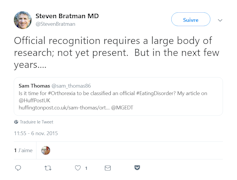

Il est difficile d’estimer la fréquence de l’orthorexie dans la population générale. Cela est en partie dû au fait que les critères diagnostiques sont encore débattus. La littérature commence à peine à s’intéresser à ce phénomène, et l’orthorexie n’est pas encore officiellement reconnue comme un trouble du comportement alimentaire, contrairement par exemple à l’anorexie ou à la boulimie.

Ce trouble a été décrit pour la première fois par un médecin américain, Steven Bratman, en 1997. Le nombre de publications médicales et scientifiques qui lui ont été consacré ne s’est que récemment accru, pour atteindre près de 30 publications par an depuis 2015.

Les données disponibles concernent des groupes de population jugés « à risque » tels que les jeunes, et notamment les étudiants, en particuliers ceux suivant des cursus en diététique, médecine et sport. Les fréquences de l’orthorexie vont de 5-10 % dans les populations non ciblées à plus de 50 % dans les populations « ciblées ».

Aux racines de l’orthorexie

La quête d’une nourriture « saine », pour ne pas « s’intoxiquer », n’est pas récente, comme le rappelle l’historienne de l’alimentation Madeleine Ferrières dans son ouvrage consacré aux peurs alimentaires.

Toutefois, si autrefois les craintes liées à la nourriture étaient notamment nourries par le risque d’ingérer des aliments de mauvaise qualité sanitaire, aujourd’hui d’autres sources de préoccupations émergent. Pour comprendre l’apparition de l’orthorexie, il faut donc croiser approche historique et analyse sociologique.

Quatre peurs alimentaires, étroitement imbriquées, alimentent les racines de l’orthorexie : la peur du manque, la peur de l’empoisonnement, la peur de l’excès et, plus récemment, la peur du regard de l’altérité et la « mésestime de soi » qui risque d’en résulter.

La peur du manque

Cette peur est entremêlée avec la crainte de la famine (qui malheureusement concerne encore une partie importante de la population mondiale). Elle prend toutefois une forme nouvelle dans nos sociétés urbaines et « hypermodernes » où la « médicalisation » de l’alimentation engendre un effet pervers de « déconstruction » de nos aliments, réduits à leur seule dimension nutritionnelle.

Dans les catégories sociales de bon niveau socioculturel, dans les catégories socio-professionnelles supérieures, et davantage chez les femmes, la peur du manque ne concerne plus l’accès à des quantités suffisantes de calories nécessaires à la (sur)vie mais plutôt à des craintes fragmentées, relatives au déficit en sel minéraux, vitamines, oligo-éléments, antioxydants.

Cette préoccupation exacerbe une seconde sorte de peur, celle de l’excès.

Peur de l’excès et peur de l’empoisonnement

L'excès dont il est question ici ne concerne pas les quantités au sens large, mais plutôt l'excès de consommation de certains produits jugés malsains… Cela suppose l’existence d’une typologie sous-jacente où le végétal est naturellement bon, alors que les produits d’origine animale doivent être consommés avec parcimonie ou écartés de la diète pour des raisons éthiques et idéologiques.

Cette peur d’un excès, basée sur une classification des aliments qui n’a rien de scientifique, conforte à son tour une troisième peur, celle de l’empoisonnement. Contrairement aux empoisonnements évoqués par Madeleine Ferrières, ceux-ci ne sont plus attribués à un individu en particulier (empoisonneur au service d’une famille royale, « sorcière », homme de pouvoir dans la société villageoise – meunier, curé, instituteur, etc.) mais à une entité collective que l’on est bien incapable de définir !

La dimension industrielle (qui pourtant permet une qualité sanitaire supérieure à celle d’autrefois) effraie, au même titre que les décisions politiques et économiques « anonymes » (sur la protection de l’environnement, les processus de transformation alimentaire, etc.). Au contraire, les paradigmes du « small is beautiful » et la personnalisation de la nourriture (via son origine géographique, la connaissance du producteur, etc.) rassurent le mangeur, particulièrement français et d’Europe du Sud.

Enfin une dernière peur est elle, assez récente : il s’agit de celle liée au jugement que l’autre porte sur notre silhouette ou sur notre consommation de produits (qui participe d’une manière ou d’une autre à la « destruction » de notre planète).

La peur du jugement d’autrui

Cette peur peut avoir différentes origines. Par exemple, dans un contexte sociétal où la minceur (voire la maigreur ?) préside à l’esthétique corporelle, on surveille ses incorporations (de gras animal, de sucre, de sel, etc.), soupçonnées de faire grossir et d’éloigner de la réalisation d’une image corporelle de séduction, de réussite et d’efficacité sociale.

La crainte du regard d’autrui peut aussi survenir dans le cas où l’on consomme des produits dont la production ou la fabrication seraient condamnables d’un point de vue éthique, en termes de développement durable ou de pollution planétaire.

Dans tous les cas, ces peurs correspondent à un désir inconscient d’inclusion dans un groupe référent ou dans un conformisme normatif émergeant, in fine sécurisant pour un mangeur revendiquant par ailleurs une liberté d’action.

La caisse de résonance des médias et des réseaux sociaux

Ces peurs sont diffusées par les médias et les réseaux sociaux. C’est par exemple le cas des effets sur la santé de certains additifs alimentaires, du risque de cancer lié à certains aliments, ou de la contamination des sols et de la nourriture par les pesticides.

Des articles récents, publiés dans des journaux scientifiques prestigieux, ont ainsi mis en avant le rôle de l’alimentation comme première cause de décès chez l’être humain. Ces résultats ont parfois ensuite été repris par la presse « grand public ».

On se souvient en particulier que le quotidien Le Monde avait titré sans nuance, en première page de l’édition datée du mardi 27 octobre 2015 : « Les viandes rouges classées cancérogènes ». Cet article faisait écho à une publication du journal The Lancet Oncology qui alertait sur le rôle des viandes transformées (charcuterie par exemple), dans le développement de cancers, ainsi qu’à un moindre niveau, sur le rôle de la viande rouge. Cette diffusion de l’information, amplifiée par les réseaux sociaux, peut contribuer à modifier le comportement alimentaire.

En outre, un nombre croissant de personnes orientent leurs choix alimentaires pour servir des causes qui ne sont pas directement liées à leur santé, tels que le bien-être animal ou la préservation de l’environnement. Vegan, végétarien, flexitarien, pesco-végétarisme (pescatarian)… De nombreux régimes sont concernés. Des travaux récents ont étudié leur impact sur la santé, et on peut s’attendre à ce que ces nouveaux modes d’alimentation nourrissent eux-aussi des conduites orthorexiques, sur la base d’effets bénéfiques démontrés ou suggérés.

Ceci est d’autant plus prévisible que certains de ces régimes peuvent être interprétés comme des démarches identitaires qui permettent à la personne qui les suit d’« exister » au sein d’un groupe. Or dans notre société « numérique » qui donne accès à tout, sans filtre aucun, les individus sont submergés par la multiplicité des informations. Cette saturation peut parfois engendrer un trouble profond, l’anomie (ou sensation de perte de repères), qui pousserait certains à s’engager dans des démarches identitaires pouvant être alimentaires, comme l’orthorexie, pour retrouver le sens perdu.

Que faire en pratique ?

Les répercussions sur l’humeur, la socialisation, ou le poids des personnes orthorexiques doivent mener à consulter un médecin. Ce dernier jugera s’il est nécessaire d’orienter le patient vers un médecin « somaticien » spécialisé, vers un psychiatre, ou encore s’il faut se placer sur ces deux niveaux simultanément.

Il est toutefois souvent difficile d’établir une alliance thérapeutique car la personne est généralement envahie par ses troubles. Peu apte à entendre les arguments ou à suivre une prescription, elle ne « vit » que dans le cadre qu’elle s’impose, persuadée que son obsession est justifiée. Opposer une attitude dogmatique, de raison, étayée par des arguments « scientifiques » et/ou « médicaux » est donc souvent vouée à l’échec.

Il n’existe à l’heure actuelle aucune stratégie thérapeutique universelle. Pour établir une relation de confiance dans ce contexte, il faut avant tout faire preuve de patience. Il s’agit de progressivement sortir les patients de leur enfermement, afin qu’ils puissent à nouveau simplement manger pour vivre, et non plus vivre pour chercher à manger…![]()

Régis Hankard, PU-PH, Professeur de Pédiatrie, Inserm UMR 1069 "Nutrition, Growth Cancer" & Inserm F-CRIN PEDSTART, Université de Tours, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et Jean-Pierre Corbeau, Professeur émérite de sociologie de l'alimentation, vice-président de l'Institut Européen de l'Histoire et des Cultures de l'Alimentation, Université de Tours

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.